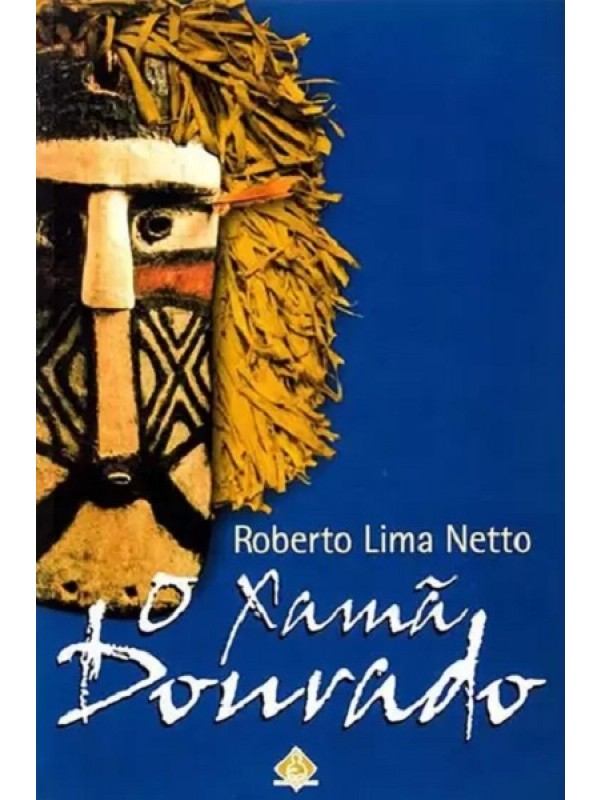

Esse livro narra a história – verídica – de uma aventura, de uma viagem em direção ao desconhecido. O autor e sua companheira partiram de sua cidade sem definir um lugar para chegarem, sem um porto final para ancorarem, sem saber aonde iriam nem como iriam. A única escolha, a única decisão: pôr o pé na estrada e deixar que ela os levasse. A estrada construiria o destino, ela apontaria o rumo... ela própria o caminho.

O contexto histórico, a década de 70, um momento em que a juventude brasileira vivia, basicamente, duas formas de enfrentamento com a sociedade: de um lado o engajamento político, a resistência e luta contra o regime militar e, de outro, a contestação cultural, a contra-cultura.

E a viagem “sem destino” alcançou um destino inimaginável: o imponderável levou o casal, então com 24 anos de idade, ao coração da Amazônia, a um impensável encontro com os índios Munduruku – os “Cortadores de cabeças” ou os “filhos-do-sol” e “filhos-da-lua”. Um povo de tradição guerreira que tinha a prática, quando hostilizado ou invadido, de decapitar os inimigos, mumificar suas cabeças (mergulhando-as em uma substância cuja produção somente eles dominavam) e pendurá-las em estacas em torno de suas aldeias, de modo a formar um cinturão de proteção “sobrenatural” e afugentar os invasores. Um povo que se dividiu em duas linhagens – os “filhos-do-sol” e os “filhos-da-lua” –, uma estratégia para evitar casamentos consanguíneos e se perenizar.

Voando na carona de um hidroavião da FAB, um Catalina da 2ª Grande Guerra, os dois jovens alcançaram uma missão indígena e, de lá, partiram para uma viagem selva adentro em uma canoa, conduzidos por Tawé, o tuxaua (cacique) dos Munduruku. Nessa viagem, enfrentaram, dia e noite, os rigores do inverno amazônico – chuvas torrenciais e frio – e chegaram a um lugar no qual o homem branco ainda não havia pisado.

Conheceram, ali, o modo primitivo de luta pela sobrevivência dos Munduruku, um povo que tem, no cuidado e na reverência à natureza e, no respeito, na fraternidade e na solidariedade ao irmão – a natureza e o humano, para eles, expressões do sagrado, celebrados todos os dias –, a base da sua existência e da sua relação com o mundo.

O contexto histórico, a década de 70, um momento em que a juventude brasileira vivia, basicamente, duas formas de enfrentamento com a sociedade: de um lado o engajamento político, a resistência e luta contra o regime militar e, de outro, a contestação cultural, a contra-cultura.

E a viagem “sem destino” alcançou um destino inimaginável: o imponderável levou o casal, então com 24 anos de idade, ao coração da Amazônia, a um impensável encontro com os índios Munduruku – os “Cortadores de cabeças” ou os “filhos-do-sol” e “filhos-da-lua”. Um povo de tradição guerreira que tinha a prática, quando hostilizado ou invadido, de decapitar os inimigos, mumificar suas cabeças (mergulhando-as em uma substância cuja produção somente eles dominavam) e pendurá-las em estacas em torno de suas aldeias, de modo a formar um cinturão de proteção “sobrenatural” e afugentar os invasores. Um povo que se dividiu em duas linhagens – os “filhos-do-sol” e os “filhos-da-lua” –, uma estratégia para evitar casamentos consanguíneos e se perenizar.

Voando na carona de um hidroavião da FAB, um Catalina da 2ª Grande Guerra, os dois jovens alcançaram uma missão indígena e, de lá, partiram para uma viagem selva adentro em uma canoa, conduzidos por Tawé, o tuxaua (cacique) dos Munduruku. Nessa viagem, enfrentaram, dia e noite, os rigores do inverno amazônico – chuvas torrenciais e frio – e chegaram a um lugar no qual o homem branco ainda não havia pisado.

Conheceram, ali, o modo primitivo de luta pela sobrevivência dos Munduruku, um povo que tem, no cuidado e na reverência à natureza e, no respeito, na fraternidade e na solidariedade ao irmão – a natureza e o humano, para eles, expressões do sagrado, celebrados todos os dias –, a base da sua existência e da sua relação com o mundo.